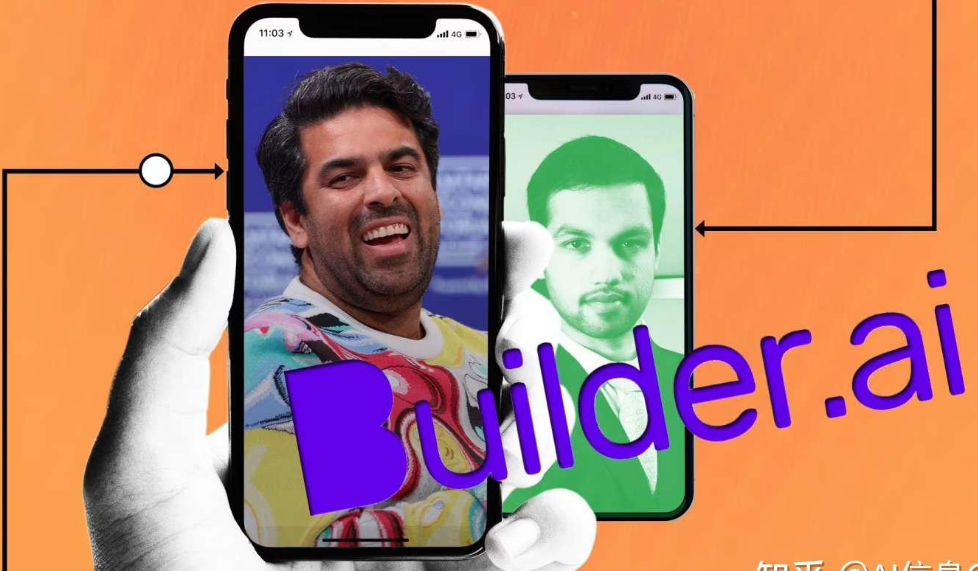

還記得那個被稱為“AI版美團外賣點單系統”的Builder.ai嗎?這家估值一度飆到15億美元的AI獨角獸,如今卻以令人咋舌的方式宣告破產。

短短三年,從微軟、軟銀、卡塔爾投資局等巨頭加持,到官網關停、創始人離場、員工遣散,這起崩塌事件不僅讓投資圈震驚,也再次掀開了“AI創業泡沫”背后令人不安的真相。

這一次,泡沫沒等完全吹大,就已經炸了。

一、AI造夢的神話,是怎么一步步編織出來的?

Builder.ai成立于2016年,總部位于英國倫敦。它給自己貼上的標簽是——“不懂代碼,也能開發App”。

通俗點說,這就是一個“AI做應用”的平臺。你只需要像點外賣一樣下單,AI就能把一款App打包送到你手里。

這個概念太誘人了。

彼時,全球正在進入AI技術與低代碼、無代碼平臺齊頭并進的階段。傳統軟件開發成本高、周期長,而Builder.ai的故事,幾乎正中靶心。

于是,融資節奏越來越快:

2022年,完成B輪融資1億美元;

2023年5月,獲得C輪融資2.5億美元,投資方包括微軟、卡塔爾投資局、Jungle Ventures等;

截至倒閉前,總融資超4.5億美元,一躍成為AI賽道的明星公司。

微軟更是為其站臺,稱要將Builder.ai服務集成到Azure生態中,還讓其進駐了Azure OpenAI服務平臺。

曾經,業內都流傳一句話:“Builder.ai,正在用AI顛覆軟件外包。”

但這場夢,很快醒了。

二、表面是AI驅動,本質卻是“人海戰術”

據英國媒體Financial News調查披露,Builder.ai的核心技術遠沒有它吹得那么神。

用戶以為AI可以自動生成App,背后卻是數千名外包程序員在人工“搬磚”。

很多代碼完全不是AI寫的,而是公司在印度、巴基斯坦、孟加拉國等地組建的大量工程師,在一個幾乎“流水線”式的系統中低價人工編寫。

甚至內部員工爆料稱,Builder.ai內部根本沒有足夠強的AI模型或算力,所謂AI只是幌子,真正起作用的仍是人。

這就像你以為點了AI做的披薩,結果是一個疲憊程序員在凌晨三點給你手工揉面、烤制,只是換了個包裝。

這也直接暴露出它的致命問題:商業模式不可持續。

靠低價外包賺差價,本質就是“數字工廠”,既不具備技術壁壘,也無法支撐高速擴張的成本結構,更談不上真正的AI平臺能力。

三、財務造假曝光,投資人怒了,員工懵了

Builder.ai真正的崩盤點,來自債務與融資雙殺。

有媒體指出,Builder.ai為獲取更多融資,曾向投資方和債權人夸大收入預期。

官方聲稱2024年營收將達到2.2億美元;

實際上,截至2023年,其全年收入不足5000萬美元,且虧損持續擴大;

關鍵債權方Viola Credit表示:公司在申請信貸融資時,多項數據造假,包括客戶數量、客戶續費率等核心指標。

事情敗露后,Viola Credit凍結了其公司賬戶,僅留500萬美元應急運營資金。而這筆資金又因受限于印度外匯管制,根本無法支付海外員工工資。

創始人Sachin Duggal早在2024年2月就已悄然辭職,留下新CEO獨自應對這個風暴。

最終,Builder.ai宣布停止運營,申請破產,官網下線,全球裁員。

這是一場真正意義上的“技術泡沫爆破”。

華爾街日報報道 華爾街日報報道

四、微軟、軟銀、卡塔爾……巨頭為何會被忽悠?

讓人最疑惑的是,為什么連微軟這種科技巨頭也會被騙?

答案其實很現實:

第一:AI光環太耀眼。

ChatGPT爆火后,幾乎所有巨頭都在搶投AI項目,只要講得好聽、有“未來感”,資本就愿意試一把。

第二:跟風投風氣嚴重。

微軟等大公司很多時候不是自己深入調研項目,而是看其他機構是否投了,形成所謂“安全標的”。投資講究的是“共識感”,而非獨立判斷。

第三:Builder.ai懂包裝。

它不僅用AI講故事,還加上“賦能中小企業”“改變世界”等情緒標簽。再結合國際化團隊、多輪融資,營造出一個“站在時代前沿”的成功模板。

然而,這一切都建立在虛假數據與不可持續模式之上。

五、這不是終點,而是AI賽道的“第一滴血”?

Builder.ai的倒下,很可能是AI創業泡沫開始破裂的第一槍。

當前AI初創公司遍地開花,但真正有核心算法、落地產品和盈利模式的寥寥無幾。我們看到的是:

“套殼模型”滿天飛,產品差異小;

“開源整合”成常態,沒有護城河;

“燒錢+營銷”博融資,閉環遠未形成。

而Builder.ai的問題,其實正是當下許多AI初創公司的“鏡子”。

AI只是表皮,核心仍是人力拼湊。

商業模式不清,成本失控。

技術無核心,自我包裝過度。

一旦融資鏈斷裂,就只能快速垮塌。

這不是個例,而是系統性問題。

六、寫在最后:AI風口不是免死金牌

我們必須承認,AI確實能改變許多行業。

但任何改變,都必須基于真實、可持續的技術基礎,而不是靠PPT包裝、概念講故事。

Builder.ai的破產,是一次警鐘:

對創業者:別再拿AI當殼子,解決真實需求才是正道;

對投資人:請從盲目跟風回歸理性判斷;

對用戶和市場:技術創新不能失去質疑和監督的能力;

對整個行業:風口不會永遠存在,技術與價值必須匹配。